行業新聞 2020.02.28

本文轉載自:北康呼吸康復中心

面對當前緊張的疫情情況,新型冠狀病毒肺炎患者治愈人數的不斷增加,堅定了我們贏得這場“戰疫”的信心和希望。

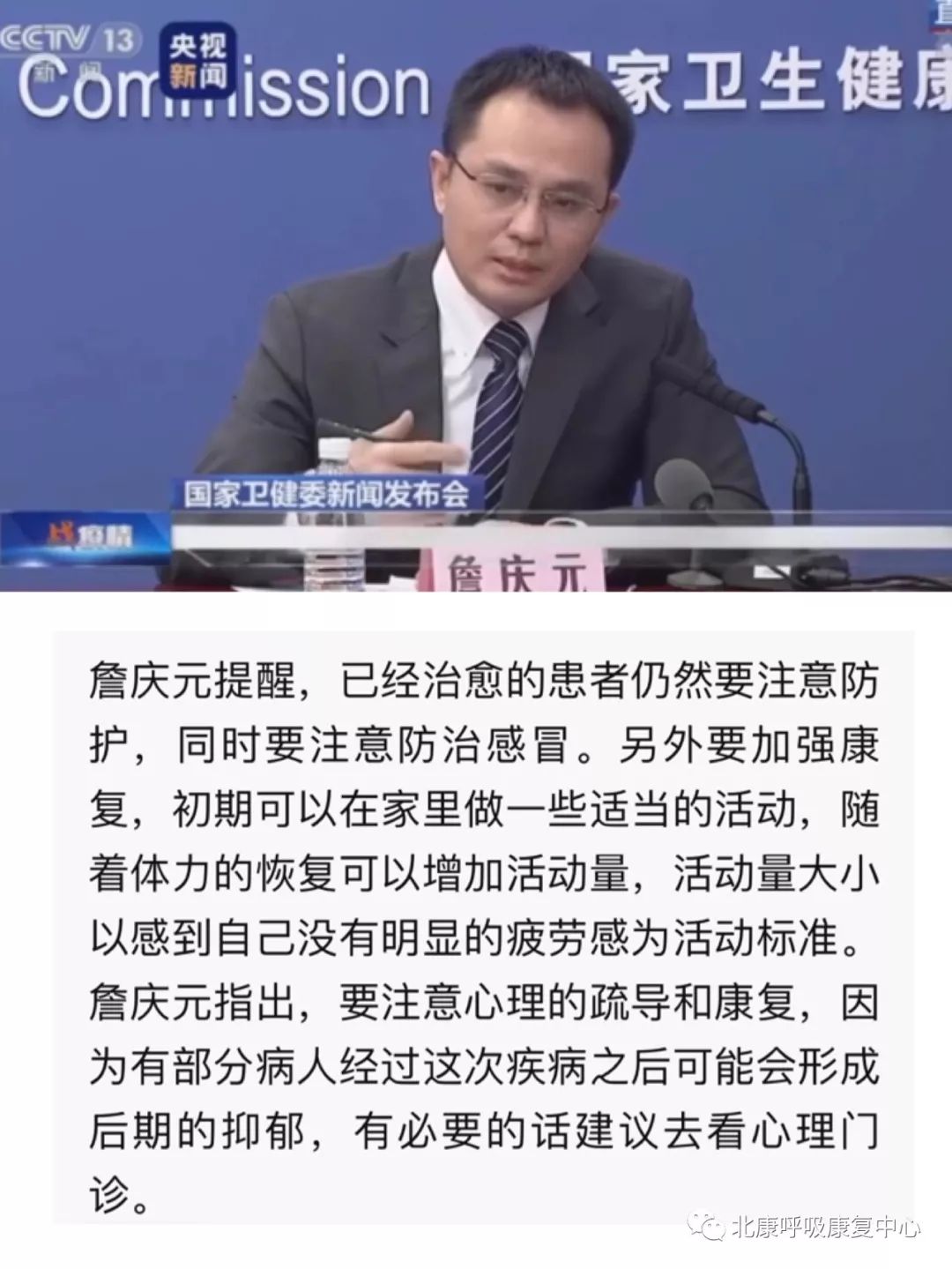

我們在瀏覽新聞時看到的關于新型冠狀病毒肺炎出院患者的采訪新聞也可以了解到他們的近況。

但是在眾多的采訪、報道中,一位年輕小伙子的自述讓小編感到應該為出院后的患者和照顧剛剛出院患者的家屬們支支“康復”招~

今天,小編就和您一起學習“大病初愈”后的康復知識!

為何開始?

有何好處?

如何進行?

何時停止?

為何開始?

患者患病住院期間多數時間處于臥床狀態,但大量的文獻已證實臥床體位可對身體的各個方面帶來負面影響。

對心血管及呼吸系統的負面影響

心臟及呼吸系統做功增加

臥床會導致回心血量、心率、血液黏稠度增加,從而增加心臟做功,也易形成深靜脈血栓。而較長時間臥床后,站起時易出現體位性低血壓,頭暈、肢體無力的表現。

臥床的體位不利于膈肌下降,胸壁活動受限,均導致呼吸做功增加。還會有肺容積減少,分泌物潴留的問題發生。

對肌肉骨骼系統的負面影響

患者臥床休息幾天后,肌肉開始萎縮,可導致無力、協調障礙和平衡困難。尤其是骨鈣丟失嚴重的老年人群、絕經后婦女及使用類固醇人群更需要積極預防失用性骨質疏松癥。

對免疫系統的負面影響

活動減少降低了細胞因子和抗體數量,因此臥床休息的痊愈者免疫力仍然處于降低的狀態。

對代謝的負面影響

臥床休息期間和肌肉收縮相對缺乏時,葡萄糖耐受不良和胰島素敏感度降低。

對神經系統及心理的負面影響

活動減少使大腦的電活動放緩、情感和行為變化、反應速度下降、睡眠障礙等。易出現沮喪、失去信心等心理癥狀。

其實

解決這么多負面影響只需要

“動”

動的目的是利用運動的即時反應,優化體內氧的轉運。活動也有利于其他器官系統功能的保持與恢復,如肌肉骨骼、神經系統、消化系統、泌尿系統等。其中站立位下進行活動是最佳的,因為站立時的重力可改善體液調節和平衡以及中央和外周血流動力學的刺激。

|

呼吸 系統 |

增加潮氣量和/或改善呼吸頻率 增加每分鐘通氣量 增加氣流速度 提高咳嗽強度和質量 增加氣道廓清能力 增加組織氧攝取 |

|

循環 系統 |

提高SV和/或心率增加CO 增加心肌收縮性 增加冠狀動脈灌注 站立活動保持體液平衡和血液動力學正常化 降低凝血和血小板聚集 預防深靜脈血栓 |

|

骨骼肌 肉系統 |

促進運動恢復 改善有氧運動能力 加速運動后恢復 對原發心肺功能障礙有益 |

|

神經 系統 |

增加腦電活動 增加交感神經刺激

|

|

代謝 系統 |

改善葡萄糖代謝 促進生長激素合成 |

|

免疫 系統

|

誘發白細胞產生 優化自身免疫力 |

|

消化 系統 |

增加胃腸蠕動 減少便秘 |

|

心理

|

改善情緒 減少焦慮和緊張 緩解抑郁 |

從強度相對低的活動開始,循序漸進,逐步適應難度更大、強度更高的活動、體力活動、運動。

小編和大家分享幾個簡單易學的動作~分為躺著練、坐著練、站著練

· 躺著練 ·

(如果家中沒有啞鈴可以用裝滿水的水瓶代替;如果負重太累,可以不負重進行)

(做動作時注意肘關節伸直,不要彎曲)

(做動作時注意充分伸展,軀干盡量旋轉)

(做動作時注意腹肌發力,配合好呼吸,起來時呼氣,躺下吸氣)

(做動作時注意臀部肌肉用力,盡量抬高臀部)

(做動作時注意膝關節伸直,不要彎曲。如有腰椎疾患請謹慎進行!)

(注意保持側臥位,肩、臀、膝、踝在同一直線上,抬腿時臀部外側肌肉先發力)

· 坐著練 ·

(手臂同時上舉如感到呼吸困難可換成兩側交替進行)

(肩關節盡量固定,用大臂后側的肱三頭肌發力)

(坐位踏步時注意控制軀干不要前后晃動)

(腿向上踢時注意盡量伸直膝關節,保持軀干不要前后晃動)

· 站著練 ·

(控制好呼吸,下蹲時呼氣,站起時吸氣)

(踏步時動作盡量加大幅度,如果覺得輕松手中可負重,如拿啞鈴,或者在腳踝處綁沙袋等)

(可鍛煉平衡及協調性,如感覺簡單可用交叉步進行訓練)

開始進行活動可從持續15-20分鐘開始,逐漸增加時間至活動40分鐘,每日進行1-2次,逐漸增加到每日3-4次活動。可根據自己喜好或運動習慣靈活組合。

活動需注意適度,不宜太過疲勞。合適的疲勞程度為經過休息可緩解大部分,開始進行或增加運動量后可能出現輕微肌肉酸痛為正常現象,需要加強肌肉的牽伸,幫助肌肉放松。

如果您的醫生建議您需佩戴氧氣裝置進行吸氧,在活動過程中不需要脫離吸氧裝置!

請時刻監測生命體征!

當血壓高于140/90,請先休息,不要運動,并咨詢醫生或物理治療師,您的活動能否繼續;

當血氧飽和度低于93%(Spo2小于93%),請暫停活動進行觀察,如血氧飽和度沒有上升,請您聯系醫生,如有條件請進行吸氧并繼續觀測血氧飽和度的變化;

運動中心率達到最大心率的50%-60%,在經過一段時間的規律活動后再提高運動時心率更為安全。(最大心率=220-年齡)

再次提醒 請注意生命體征的變化,需要時請聯系醫生或物理治療師!

文章部分內容引用自:

《Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy Evidence to Practice》《Guidelines for Pulmonary Rehabilitation Programs》(Fifth edition)